睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?原因・症状・検査・治療を一挙解説!

目次

「睡眠時無呼吸症候群ってどんな病気だろう…」

「睡眠時無呼吸症候群の原因や治療法は?」

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が止まったり、弱くなったりする病気です。日本では900万人以上もの患者がいると言われているほど身近な疾患ですが、どのような病気なのか詳しくは知らないという人も多いかもしれません。

そこでこの記事では、睡眠時無呼吸症候群の原因や検査、治療などを解説していきます。睡眠時無呼吸症候群について知りたい方や、自覚症状があって不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

睡眠時無呼吸症候群とは寝ているときに呼吸が止まる病気

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome:SAS)とは、眠っているときに呼吸が止まってしまったり、呼吸が弱くなってしまったりする症状です。

日本では900万人以上、世界全体では10億人以上もの患者がいるとされていて、睡眠中の大きないびきや日中の強い眠気が特徴です。

睡眠時無呼吸症候群は、物理的に気道がふさがったり脳の呼吸中枢に異常が起きたりすることで、呼吸が十分にできなくなります。酸素不足を補うために心臓や血管に負荷がかかるうえ、睡眠不足でストレスも溜まるので、さまざまな合併症を引き起こします。

症状が重い場合は、脳梗塞や心筋梗塞の発症、日中の強い眠気による事故によって死亡することもあるため、早期治療が重要です。

しかし、呼吸が止まったり弱くなったりするのは睡眠中のことなので、本人には自覚症状がないケースが多いです。また、大きないびきを家族や恋人に指摘されても、「たかがいびきだろう」と侮りやすいのも原因でしょう。

対応が遅れ、気がついたら深刻なトラブルにまで発展してしまうのが睡眠時無呼吸症候群の恐ろしさです。

参考:

Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis – PubMed

睡眠時無呼吸症候群 / SAS | e-ヘルスネット(厚生労働省)

睡眠時無呼吸症候群の種類とメカニズム

睡眠時無呼吸症候群は主に、物理的に気道がふさがることが原因の「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」と、脳の呼吸中枢の異常が原因の「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)」の2種類に分けられます。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA/OSAS)

睡眠時無呼吸症候群で最も一般的なのが、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」です。英語表記の頭文字を取った略語で「Obstructive Sleep Apnea: OSA 」、もしくは「Obstructive Sleep Apnea Syndrom : OSAS 」と表記されることがあります。閉塞性睡眠時無呼吸症候群は睡眠中、気道が物理的にふさがれることで発生します。

特に危険因子とされているのが肥満です。気道周辺に余分な脂肪がついてしまうことで、呼吸が妨げられやすくなります。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の原因や症状については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA/CSAS)

「中枢性睡眠時無呼吸症候群」は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群に比べるとまれな病気です。英語表記の頭文字を取った略語で「Central Sleep Apnea: CSA」、あるいは「Central Sleep Apnea Syndrome: CSAS」と表記されます。中枢性睡眠時無呼吸症候群は気道に問題はなく、「呼吸中枢」の異常が原因です。

私たちの脳はさまざまな活動を制御していますが、中でも呼吸運動をつかさどる部分を呼吸中枢と呼びます。呼吸中枢が正常に働くことで、私たちは意識せずとも安定して酸素を取り入れられています。

中枢性睡眠時無呼吸症候群は、何かしらの原因によって呼吸中枢に異常が生じ、呼吸の信号がうまく伝わらないことで無呼吸になります。

以下の記事では、中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因や、閉塞性睡眠時無呼吸症候群との違いについて解説しています。ぜひ参考にしてください。

睡眠時無呼吸症候群の主な原因

睡眠時無呼吸症候群の主な原因は、以下の6点です。

- 肥満による気道の圧迫

- 骨格など生まれつきの身体的特徴

- 加齢による筋力低下

- アルコールや睡眠薬の影響

- ホルモンバランスの影響

- 呼吸中枢の異常

参考:

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020|一般社団法人日本呼吸器学会

睡眠時無呼吸症候群の原因①肥満による気道の圧迫

肥満は睡眠時無呼吸症候群の重要なリスク因子となります。太ると喉の周辺に余分な脂肪がつくため、気道が圧迫されて十分なスペースを確保しにくくなり、無呼吸や低呼吸につながります。

事実、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の2/3の原因は肥満だと言われています。また10%体重が増加するだけで、中等症の睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクが6倍にもなるとされています。

特に、内蔵脂肪型肥満は注意が必要です。皮下脂肪型肥満に比べると、上気道周辺に脂肪がつきやすいからです。

また、余分な脂肪で肺の容量が減少することで気道の牽引力が低下し、ふさがりやすくなるのも要因です。

肥満体型と睡眠時無呼吸症候群の関係については、以下の記事でも解説しています。併せてお読みください。

参考:

睡眠時無呼吸症候群と肥満との関連について|武田 広誠・中屋 宗雄・甲斐 智朗・堀内 正敏(耳鼻 臨床)

睡眠時無呼吸症候群の原因②骨格など生まれつきの身体的特徴

骨格のような生まれつきの身体的特徴の影響によっても、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすくなります。

例えば顎が小さいと、舌の根元の部分である「舌根部」が喉の奥に落ちやすくなるため、空気の通り道がふさがれるようになります。そのほかにも口蓋垂が大きかったり、歯並びが悪かったりすると、睡眠時無呼吸症候群を発症することがあります。

以下の記事では、顎が小さいことと睡眠時無呼吸症候群の関係について解説していますので、併せてお読みください。

参考:

睡眠時無呼吸症候群の原因と症状|健康の森(日本医師会)

睡眠時無呼吸症候群の原因③加齢による筋力低下

歳を重ねると舌や喉の筋力が低下し、気道が狭まりやすくなって無呼吸を引き起こします。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の発症率は若年成人から70代ごろまで増加する、というデータもあります。「若いころは大丈夫だったのに年を取ってから大きないびきに悩まされている」という場合は、加齢が原因かもしれません。

また、若いときに比べると肥満になりやすいことも影響しています。運動量が減ったり代謝が悪くなったりすることで気道周辺に余計な脂肪がつき、空気が通りにくくなります。

加齢によって呼吸に関わる筋肉が衰え、余分な脂肪が気道を圧迫することで、睡眠時無呼吸症候群の発症につながります。

睡眠時無呼吸症候群の原因④アルコールや睡眠薬の影響

アルコールには、中枢神経の抑制機能や筋弛緩作用があります。特に、寝る前にお酒を飲んでしまうと、睡眠中に呼吸機能を抑制したり、喉周りの筋肉を緩めて舌が落ちやすくなったりするため、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすくなります。

実際、飲酒をする人は飲酒しない人に比べて、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクが25%増加すると言われています。「就寝前に飲まなければ大丈夫」と思うかもしれませんが、寝酒をしなくとも日常的に飲酒の習慣があるだけで、発症リスクが増えてしまうという報告もあります。

また、睡眠薬も睡眠時無呼吸症候群につながります。睡眠時無呼吸症候群の人は不眠が認められるケースが多いですが、一部の睡眠薬には筋弛緩作用があります。

よく眠れるように睡眠薬を服用したはずなのに、筋弛緩作用によってさらに無呼吸の症状が悪化して、睡眠の質を低下させてしまうケースが考えられます。

以下の記事では、睡眠時無呼吸症候群でも使える睡眠薬をご紹介しています。併せてお読みください。

睡眠時無呼吸症候群の原因⑤ホルモンバランスの影響

女性の場合、睡眠時無呼吸症候群の発症にはホルモンバランスの変化が影響していると考えられます。閉経後、気道を拡げる作用のある「プロゲステロン」と、脂肪が増えすぎないよう作用する「エストロゲン」の分泌量が減少するからです。

プロゲステロンは黄体ホルモンとも呼ばれていて、基礎体温を上げたり子宮内膜を安定させたりするなど、妊娠の準備に関わる作用を持ちます。また、呼吸中枢を刺激する働きもあるため、女性は男性よりもいびきをかきにくいのです。

一方、エストロゲンは卵胞ホルモンとも呼ばれています。女性らしい身体作りをサポートしているほか、食欲を抑制したり末梢脂肪組織の代謝を促進したりする作用があります。

このような女性ホルモンの働きのおかげで、男性よりも女性の方がいびきをかきにくいのですが、女性ホルモンは閉経前後で急激に減少します。

気道を拡げる作用のあるプロゲステロンが減ることで、無呼吸を生じやすくなります。また、エストロゲンの減少によって肥満になりやすくなり、首周りに余分な脂肪がつくことも睡眠時無呼吸症候群につながります。

女性の睡眠時無呼吸症候群については以下の記事でも解説しているので、併せてお読みください。

参考:

エストロゲンとプロゲステロンとは? | PMS(月経前症候群)ラボ

エストロゲンの脂質に対する生理作用と更年期以降の女性の脂質異常症に対する指導のポイント | 循環器情報サイトAssist

女性ホルモンと呼吸・循環調節|巽 浩一郎(日呼吸会誌)

睡眠時無呼吸症候群の原因⑥呼吸中枢の異常

これまでご紹介したのは、気道が物理的にふさがれることで起こる閉塞性睡眠時無呼吸症候群の原因でした。呼吸中枢の異常は、中枢性睡眠時無呼吸症候群の原因です。空気の通り道が確保されていても、「呼吸をする」という信号自体がうまく伝わらないため、無呼吸や低呼吸になります。

私たちの呼吸は脳の呼吸中枢によってコントロールされています。正常な場合、血液中の二酸化炭素の濃度変化に対して反応し、呼吸を増やしたり抑えたりします。しかし、中枢性睡眠時無呼吸症候群を発症すると、呼吸中枢が二酸化炭素の濃度変化に対してうまく反応できなくなるため、無呼吸や低呼吸を起こします。

呼吸中枢の異常を引き起こす原因は、脳卒中や脳炎、脳の先天異常などです。

また、オピオイドなどの特定の薬剤を服用している場合や、高地にいる場合でも中枢性睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群の症状やリスクとは?

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が止まるので、自覚することが難しいです。また、家族や恋人にいびきを指摘されても、「たかがいびきだろう」と考えて受診を控えてしまうケースがあります。

しかし、睡眠時無呼吸症候群は命を失うリスクがある恐ろしい病気であり、放置するのは危険です。早期治療に取り組むためにも、以下の睡眠時無呼吸症候群の症状・リスクをチェックしていきましょう。

- 睡眠中に大きないびきをかく

- 頭痛や倦怠感に悩まされやすくなる

- 日中に強烈で抗いがたい眠気を感じる

- 不眠症の原因になることがある

- 命に関わる危険な合併症を引き起こす原因にもなりうる

参考:

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020|一般社団法人日本呼吸器学会

睡眠時無呼吸症候群の症状・リスク①睡眠中に大きないびきをかく

お酒を飲んだときや鼻が詰まっているときなど、特定の条件のみ発生するいびきは基本的に心配ありません。しかし、耳をつんざくほどの大きないびきを習慣的にかいている場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

いびきは狭くなった気道を空気が通ることで発生する音です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、肥満や骨格などの影響で空気の通り道が十分に確保できずに発生するため、大きないびきが症状として現れます。

家族や恋人にいびきがうるさいと指摘されたり、自分のいびきで目が覚めたりする場合は、睡眠時無呼吸症候群を疑いましょう。

睡眠時無呼吸症候群の症状・リスク②頭痛や倦怠感に悩まされやすくなる

睡眠時無呼吸症候群は、頭痛や倦怠感などの症状も引き起こします。

正常な状態では睡眠中でも十分な呼吸が行われるため、酸素を取り込むことができます。しかし、睡眠時無呼吸症候群は無呼吸や低呼吸を繰り返すので、酸素が不足したり二酸化炭素濃度が上昇したりしやすいです。そのため、寝起きに頭痛や倦怠感を感じることがあります。

また、酸素・二酸化炭素の濃度のほか、十分な睡眠がとれずにストレスが溜まることも影響していると考えられます。

睡眠時無呼吸症候群がもたらす頭痛については以下の記事で解説しているので、併せてお読みください。

睡眠時無呼吸症候群の症状・リスク③日中に強烈で抗いがたい眠気を感じる

日中の強い眠気も、睡眠時無呼吸症候群の症状です。睡眠時無呼吸症候群を発症すると抗いがたい眠気を感じるのは、無呼吸や低呼吸によって頻繁に中途覚醒する、つまり睡眠中に何度も目が覚めることが原因だと考えられています。

日中にうとうとする経験は誰しもあるかもしれませんが、睡眠時無呼吸症候群を発症している場合は抗えないほどの強い眠気に襲われる点が特徴です。重要な会議中やトラックの運転中など、通常は眠ることのない状況でも寝てしまいそうになることがあります。

そのため、強い眠気によって仕事や私生活に支障が出るだけでなく、命を失うほどの重大な事故や人災につながる可能性もあります。

以下の記事では、日中に強い眠気を感じる方に向けて、過眠を引き起こす原因や病気を解説しています。症状にお悩みの方は併せて参考にしてください。

睡眠時無呼吸症候群の症状・リスク④不眠症の原因になることがある

「不眠症」とは、寝つきが悪かったり寝ている間に何度も目が覚めたりして、意欲や集中力の低下などの不調が現れる病気のことです。不眠症は、主に以下のタイプに分けることができます。

- 入眠障害…寝つきが悪く、中々眠ることができない

- 中途覚醒…眠りが浅く、寝ている間に何度も目が覚める

- 早朝覚醒…朝早くに起きてしまって二度寝ができない

睡眠時無呼吸症候群になると無呼吸や低呼吸によって息苦しくなり、夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。また、自分の大きないびきで目覚めるケースもあります。

正常な成人の場合は不眠症の有病率が30%であるのに対し、睡眠時無呼吸症候群の患者では84%にも及びます。

不眠症の症状や診断については、以下の記事で詳しく解説しています。

睡眠時無呼吸症候群の症状・リスク⑤命に関わる危険な合併症を引き起こす原因にもなりうる

睡眠時無呼吸症候群を治療しないまま放置すると、さまざまな合併症につながる可能性があります。中には命に関わるほどの危険な病気もあるため、発症の疑いがある方は注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群の合併症で有名なのは、「高血圧」です。睡眠時無呼吸症候群の患者の約50%に高血圧がみられるというデータもあります。

睡眠時無呼吸症候群によって高血圧を発症するのは、無呼吸と呼吸の繰り返しによって交感神経が活発になったり、血管内外の圧力差から血管内皮障害を引き起こしたりすることが原因だと考えられています。

高血圧は直接的に死をもたらすわけではありません。しかし、長く続くと動脈硬化を引き起こすため、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞など、死亡リスクの高い疾患の原因となることがあります。それにもかかわらず自覚症状が少ないことから、サイレントキラー(沈黙の殺し屋)とも呼ばれています。

重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群の場合、正常な人と比べると心臓原因による夜中の突然死のリスクは約2.6倍だという研究結果も報告されています。

以下の記事では、いびきや睡眠時無呼吸症候群が引き起こす病気について解説しています。合併症が気になる方は併せて参考にしてください。

参考:

Day–Night Pattern of Sudden Death in Obstructive Sleep Apnea | New England Journal of Medicine

睡眠時無呼吸症候群の検査や診断はどうやって行うの?

睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合、早期治療に取り組むためにも専門のクリニックを受診することをおすすめします。

睡眠時無呼吸症候群の診断は、問診などを踏まえたうえで「簡易検査」を行い、さらに詳しい検査が必要だと判断されたら「精密検査」を行うのが一般的です。

睡眠時無呼吸症候群は、さらに重症度によって分類されます。指標として、睡眠時間1時間当たりの無呼吸と低呼吸の総数を示す「AHI(無呼吸低呼吸指数)」と呼ばれるものがあります。

睡眠時無呼吸症候群の重症度は、AHIによって以下のように分類されます。

- 軽症…5≦AHI<15

- 中等症…15≦AHI<30

- 重症…30≦AHI

睡眠時無呼吸症候群の検査については以下の記事でも解説しているので、併せてお読みください。

参考:

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020|一般社団法人日本呼吸器学会

睡眠時無呼吸症候群の検査①自宅で行える「簡易検査」

簡易検査では、手指や鼻にセンサーを取りつけて行います。酸素飽和度や呼吸、体位などをチェックすることで、睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるか調べます。

基本的には在宅で行うため、入院の手間なく普段の睡眠に近い状態で検査できるのがメリットです。ただし自分で装着するので、検査結果に影響を及ぼさないように医師の説明をよく聞くことが重要です。

簡易検査の結果、AHIが40以上で自覚症状がある場合は、そのままCPAP(シーパップ)療法を行うのが一般的です。AHIが40に満たなかった場合は、精密検査に進みます。

睡眠時無呼吸症候群の検査②入院して行う「精密検査」

精密検査は、病状を正確に特定して判断するために行われます。睡眠時無呼吸症候群の精密検査は「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」が標準であり、酸素飽和度や呼吸、心電図、気流などのさまざまなデータを計測します。検査結果や患者様のご希望をもとに、最適な治療方法を提案します。

一晩中の睡眠状態に関する精度の高い情報を得られるのがメリットですが、入院の手間や費用がかかります。

睡眠時無呼吸症候群かどうかセルフチェックする方法

睡眠時無呼吸症候群は自覚することが難しい病気です。特に、一人で寝ている場合はいびきに気づかないケースも多いでしょう。

睡眠時無呼吸症候群を発症しているかどうか、セルフチェックする方法をご紹介していきます。

まずは、睡眠中に大きないびきをかいていないか確認してください。家族や知り合いに協力してもらう方法や、いびきをチェックできるアプリを使う方法があります。

お酒を飲んだり疲れていたりするときだけではなく、習慣的にうるさいいびきをかいている場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いです。

いびきをチェックできるアプリについては以下の記事でもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

また、肥満体型やホルモンバランスの影響など、睡眠時無呼吸症候群の原因に当てはまっていたり、日中の強い眠気といった諸症状を自覚していたりする場合も要注意です。

心当たりがあれば、睡眠時無呼吸症候群に対応しているクリニックを受診してください。

睡眠時無呼吸症候群の詳しいセルフチェック項目は、以下の記事で解説しています。発症の疑いがある方は併せてお読みください。

睡眠時無呼吸症候群の対策・改善方法

睡眠時無呼吸症候群は専門のクリニックで治療を受けることが大切ですが、さらに自分でも対策を行うことで症状が改善される可能性があります。

例として、肥満体型の方の対策・改善方法は減量に取り組むことです。食事や運動などの生活習慣を見直すことで、気道を圧迫していた脂肪が落ち、症状が改善しやすくなります。

ただし体重を10%以上減らす場合、生活習慣を変えるだけでは難しいです。また、睡眠時無呼吸症候群は肥満以外にもさまざまな原因が重なって起きているケースが多いです。

睡眠時無呼吸症候群のガイドラインでも、「減量療法は単独の治療法としては認められない」と表記されています。「ダイエットすれば絶対に治る」というわけではないので、治療と並行して行うようにしましょう。

そのほか、筋弛緩作用のあるアルコールや睡眠薬を控えたり、舌のトレーニングを行ったりすることも効果的です。詳しい対策については、以下の記事をご参照ください。

睡眠時無呼吸症候群の治療・治し方

睡眠時無呼吸症候群にはさまざまな治し方があり、重症度や患者様の希望に合わせた治療を行います。

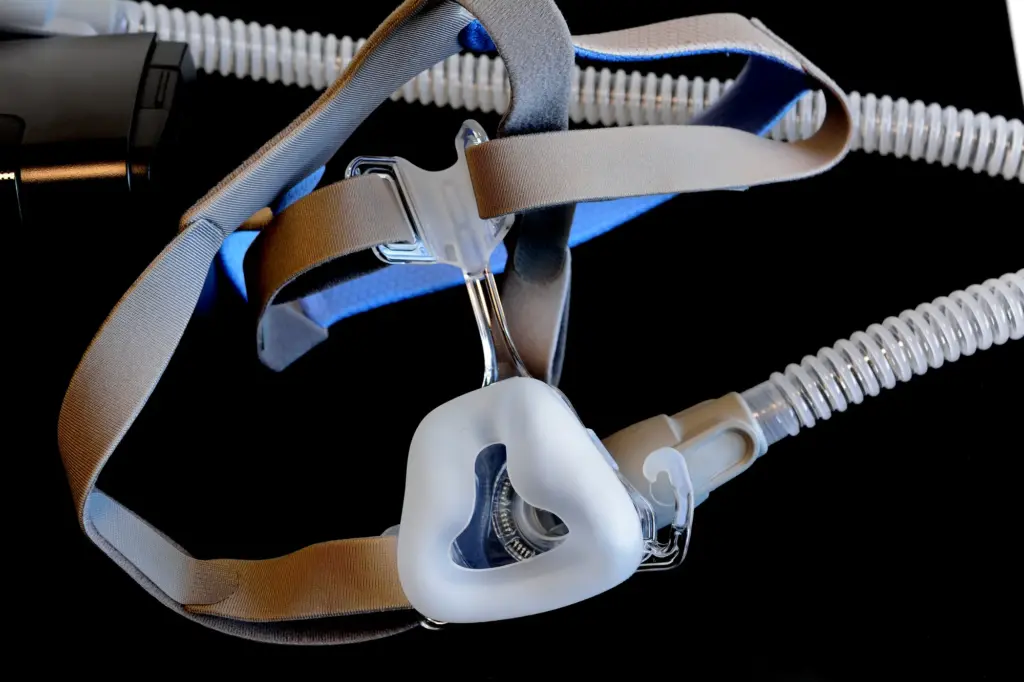

中等症~重症の睡眠時無呼吸症候群に対して保険を適用したい場合は、「CPAP(シーパップ)療法」が治療の第一選択になります。CPAPは「Continuous Positive Airway Pressure(持続陽圧呼吸療法)」の略で、専用の装置によって鼻から空気を強制的に送り、無呼吸や低呼吸を防ぐという方法です。

日中の強い眠気や高血圧など、さまざまな病態の改善が確認されており、使い始めたその日から効果を発揮できるのがメリットです。

一方、腹部に違和感が生じることがあったり、メンテナンスの必要があったりする点がデメリットだと言えます。またCPAPは根本的な治療ではなく、あくまで対症療法なので、原因にアプローチしない限り使い続けなければいけません。

CPAPのほか、ナステントやレーザー治療、薬物治療といった方法もあります。詳しい治療方法については、以下の記事をご参照ください。

当院オリジナルのいびきレーザー治療「パルスサーミア」

当院オリジナルのいびきレーザー治療「パルスサーミア」は、レーザーで軟口蓋まわりを引き締めることで気道の狭まりを解消する方法です。原因そのものにアプローチすることが可能なので、根本治療としても効果が期待できます。

パルスサーミアのメリットは、入院不要な点です。また、従来のレーザー治療よりも痛みを抑えられるうえ、ダウンタイムがほとんどありません。治療のために何度も会社を休めない方や、痛み・ダウンタイムを抑えたい方にも向いています。

「CPAP(シーパップ)療法」では改善できなかった多くの患者さんにも選ばれており、貴重な時間を無駄にしないためにも、睡眠時無呼吸症候群の治療の第一の選択肢として最もおすすめであると自負しております。

<いびきレーザー治療「パルスサーミア」の詳細はこちら>

<いびきメディカルクリニックの行ういびき治療の一覧はこちら>

睡眠時無呼吸症候群の治療にかかる費用相場

睡眠時無呼吸症候群の治療を行ううえで気になるのが費用です。

まずは検査にかかる費用ですが、保険適用の簡易検査で3,000円程度、精密検査は1~3万円程度が目安です。入院する必要がある分、簡易検査よりも精密検査の方が高いです。

次に、治療自体にかかる費用です。重症度やライフスタイルによって患者様一人ひとりの治療内容が変わるため、一概には言えません。

CPAP(シーパップ)療法の場合、毎月のレンタル費用が保険適用で4,000~8,000円程度かかります。自費購入することも可能ですが、高額なケースが多くレンタルするのが一般的です。

ご紹介した内容はあくまで目安であり、クリニックによって違いがあるので、事前にチェックすることをおすすめします。

当院の場合、オリジナルのレーザー治療「パルスサーミア」の初回お試しは29,800円(税込)で提供しております。提示料金以外の追加料金はいただきませんので、ご安心ください。

睡眠時無呼吸症候群にお悩みの方はいびきメディカルクリニックにご相談ください

睡眠時無呼吸症候群の原因や検査、治療について解説しました。

睡眠時無呼吸症候群の症状は、大きないびきや日中の強い眠気が特徴的です。治療しないまま放置すると、日中に大きな事故を起こす場合や、死亡リスクの高い合併症につながる場合もある恐ろしい病気です。

命と健康を守るためにも、睡眠時無呼吸症候群の症状にお悩みの場合はいびきメディカルクリニックにご相談ください。いびき・睡眠時無呼吸症候群の治療に特化した専門のクリニックとして、最適な治療プランをご提案いたします。

まずは無料カウンセリングを行いますので、希望される方はweb・お電話・LINEにてご予約ください。

<睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療なら、いびきメディカルクリニック>

よくある質問

睡眠時無呼吸症候群の治療で保険を適用されたい場合の第一選択は、「CPAP(シーパップ)療法」になります。専用の装置を使って鼻から空気を送ることで、気道が塞がらないようにします。しかし、CPAP(シーパップ)療法は対症療法であり、根本治療はできません。

当院では、睡眠時無呼吸症候群の根本治療が可能な最新のいびきレーザー治療「パルスサーミア」を行っています。軟口蓋まわりを深層部まで引き締める方法で、痛みや熱っぽさが少なく、ダウンタイムもほとんどないのが特徴です。

に?いびきをかく女性は治療しましょう!-150x150.webp)

の検査と治療について/治療の費用相場・検査の流れ-150x150.webp)